光市室積山車保存会

山車と踊山

祭礼用神具山車10輌と奉納、民俗芸能用屋台1輌(踊山)は、昭和56年(1981)12月21日光市有形民俗文化財に指定されました。

▼サムネイルをクリックすると説明欄にジャンプします▼

① 台若(だいは)

| 寸法 | 重量 | 品質 | 製作地 | 製作者 | 製作年代 | 所有 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 高さ 前方 0.94m 後方 1.34m (松を飾りつけた時の高さは4.6m) 横幅 1.55m 奥行 3.3m (幟を飾りつけた時の全長は12m) |

700kg | 木造 (けやき、檜、松) |

地元(光市室積) | 不詳 | 寛文元年 | 南町 (みなみちょう) 宮ノ脇 (みやのわき) 台若保存会 |

享保18年(1733)地元の大火により焼失、宝暦7年(1757)復造。

昭和58年(1983)3代目を復造。町内の寄附により木材を購入(約100万円)、町内の船大工が無賃で造った。先代は解体して格納庫へ保管。

台若の勢いは、江戸時代、当時の毛利公にも聞きおよばれ、幟2張を拝領。幟に刺繍された替紋には、「五七桐」、「十六菊」が用いられている。

毛利家では「一文字三つ星」の他に、「沢潟」、「十六菊」、「五七桐」、「丸に矢筈」、「鶴丸」、「八本矢車」、 「菫」など10種近くの家紋を併用していた。 「十六菊」は元就が正親町天皇から、「五七桐」は輝元が足利将軍義昭からそれぞれ賜ったものである。

昭和60年(1985)幟を復造。

太平楽と書かれた赤の大幟2張と提灯、生きた黒松、酒樽を飾った台若が山車行列の先陣を切り、行列が来ることを知らせる。太平楽とは、おめでたい場で、世の中が平和であることを祝うことばであり、松は古くから神の宿る神聖な木とされ、神を待つ、「祀る(まつる)」「祭り」などの意味も考えられる。

以前の御還幸は専光寺前までであったが、平成18年から、早長八幡宮まで曳かれるようになった。

② 鳥居(とりい)

| 寸法 | 重量 | 品質 | 製作地 | 製作者 | 製作年代 | 所有 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 鳥居 高さ 4.2m 巾 4.65m 台車 縦 1.17m 横 1.16m 猿田彦面 縦 0.75m 横 0.6m |

600kg | 心木張子貼 | 地元(光市室積) | 不詳 | 元禄年間 (1688~1703) |

市場(いちば) |

享保18年(1733)地元の大火により焼失、宝暦7年(1757)復造。

現在は横向きに走行しているが、以前、防府天満宮の祭礼参列時は、前向きに走行、路地にさしかかったところでそのまま横向きに走行して、観衆をあっと驚かせた。 前向きにも横向きにも自在に走行できる唯一の山車である。

鳥居本体は、猿田彦面も合わせ8つのパーツから成り、芯柱及び心棒、台車等を含めると、合計16のパーツから構成されている。 祭りが終われば直ぐに解体・分解し格納する。

御旅所で山車が宮の形態に整列する際は、心棒を外して御輿がこの鳥居をくぐる。祭り当日は青葉の柴と竹で飾りつけ清々しさを増す。

猿田彦(さるだひこ)面を納めた木箱には「文政拾一歳(1828) 猿田彦面箱 子、六月吉辰」との表書きがある。※猿田彦は神々の先導役を務める神として、 多くの御神幸祭に登場する。鳥居に猿田彦面が付いていることにつていは、萩市住吉神社の猿田彦面山車との関連性が考えられる。

以前は全ての山車が、毎年祭り前に組み立てられ、祭りが終わると解体して保管されていたが、現在では鳥居以外の山車は、組み立てたまま保管されている。

③ 石燈呂(いしどうろ)

| 寸法 | 重量 | 品質 | 製作地 | 製作者 | 製作年代 | 所有 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 長さ 1.58m 巾 1.58m 高さ 4m |

500kg | 心木張子貼 | 地元(光市室積) | 不詳 | 元禄年間 (1688~1703) |

西ノ浜 (にしのはま) |

享保18年(1733)地元の大火により焼失、宝暦9年(1759)復造。

毎年白く塗り直し「御神燈」「宝暦九己卯(つちのとう)八月吉祥日」「奉寄進」「願主敬白」と、右回りに筆を入れる。

④ 石燈呂(いしどうろ)

| 寸法 | 重量 | 品質 | 製作地 | 製作者 | 製作年代 | 所有 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 長さ 1.58m 巾 1.58m 高さ 4m |

500kg | 心木張子貼 | 地元(光市室積) | 不詳 | 元禄年間 (1688~1703) |

新市(しんいち) |

享保18年(1733)地元の大火により焼失、宝暦9年(1759)復造。

毎年白く塗り直し「御神燈」「寶暦九己卯八月吉日」「奉寄進」「願主敬白」と、左回りに筆を入れる。

⑤ 高麗犬(こまいぬ) 阿形(あぎょう)

| 寸法 | 重量 | 品質 | 製作地 | 製作者 | 製作年代 | 所有 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 高麗犬 高さ 0.95m 巾 1.05m 車体 長さ 2.35m 巾 1.39m 高さ 1.74m |

500kg | 木造 (けやき、檜、松) |

地元(光市室積) | 不詳 | 元禄年間 (1688~1703) |

西江ノ浦 (にしえのうら) |

享保18年(1733)地元の大火により焼失、宝暦7年(1757)復造。

昭和37年に高麗犬だけ取り外し、京都に送り補修。車体は現在も当時のまま。車輪は昭和に3回交換し、平成に入り2回交換した。

室積浦地帯は歴史的、地域的に見ても漁業者の集落で、大漁祝い、祭事等は常に盛大に行われてきた。漁業資源の減少、会社勤務、若者の地域外流出等により現在は高齢者世帯が増えたため、女性も交じって山車を曳くようになった。

西江之浦の高麗犬は口を開けている。

⑥ 高麗犬(こまいぬ) 吽形(うんぎょう)

| 寸法 | 重量 | 品質 | 製作地 | 製作者 | 製作年代 | 所有 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 高麗犬 高さ 0.95m 巾 1.05m 車体 長さ 2.35m 巾 1.39m 高さ 1.74m |

500kg | 木造 (けやき、檜、松) |

地元(光市室積) | 不詳 | 元禄年間 (1688~1703) |

東江之浦 (ひがしえのうら) |

享保18年(1733)地元の大火により焼失、宝暦7年(1757)復造。

以降、嘉永年間(1848~1853)と昭和12年(1937)に改修、損傷が著しくなった平成2年に台車を復造。高麗犬は和紙に赤と黒の漆塗り、台車は総けやきの白木造り。守り神として現代にその雄姿を誇っている(先代の台車は全面が赤と黒の漆塗りであった)

曳き回しの掛け声や木遣り唄の節は独特で、代々青壮年に引き継がれ、東江之浦の誇りとして子や孫に継承されている。

東江之浦の高麗犬は口を閉じ、角がある。

※「阿」は口を開いて最初に出す音、「吽」は口を閉じて出す最後の音で、そこから、宇宙の始まりと終わりを表す言葉だと言われている。

⑦ 随神(ずいじん) 右大臣

| 寸法 | 重量 | 品質 | 製作地 | 製作者 | 製作年代 | 所有 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 随神 高さ 0.86m 巾 0.9m 車体 長さ 2.35m 巾 1.39m 高さ 1.74m |

700kg | 随神 乾漆 車体 木造 (けやき、檜、松) |

地元(光市室積) | 不詳 | 元禄年間 (1688~1703) |

宮町(みやまち) |

享保18年(1733)地元の大火により焼失、宝暦7年(1757)復造。

以前はろうそくの転倒等による提灯の焼損もあったが、現在では電気点灯へ変更している。

平成17年(2005)念願の格納庫が完成。「できるだけ軽く動き、軽く止まるように」を心掛けて整備している。

⑧ 随神(ずいじん) 左大臣

| 寸法 | 重量 | 品質 | 製作地 | 製作者 | 製作年代 | 所有 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 随神 高さ 0.86m 巾 0.9m 車体 長さ 2.35m 巾 1.39m 高さ 1.74m |

700kg | 随神 乾漆 車体 木造 (けやき、檜、松) |

地元(光市室積) | 不詳 | 元禄年間 (1688~1703) |

向町 (むかいちょう) |

享保18年(1733)地元の大火により焼失、宝暦7年(1757)復造。

赤の束帯姿で、弓を携え剣を帯びている。

⑨ 御鏡山(かがみやま)

| 寸法 | 重量 | 品質 | 製作地 | 製作者 | 製作年代 | 所有 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 鏡 直径 0.5m 車体 長さ 2.35m 巾 1.39m 高さ 1.74m |

700kg | 鏡 真鍮製(現在はステンレス製) 車体 木造 (けやき、檜、松) |

地元(光市室積) | 不詳 | 寛文元年 (1661) |

山根町 (やまねちょう) |

享保18年(1733)地元の大火により焼失、宝暦7年(1757)復造。

以前は御神幸のみ参列していたが、平成19年からは御還幸にも参列するようになった。

⑩ 曳舟(ひきふね)

| 寸法 | 重量 | 品質 | 製作地 | 製作者 | 製作年代 | 所有 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 長さ 5.7m 巾 1.4m 高さ 3.1m |

650kg | 木造 (けやき、檜、松) |

地元(光市室積) | 不詳 | 寛文元年 (1661) |

北町(きたまち) |

享保18年(1733)地元の大火により焼失、宝暦7年(1757)復造。

平成12年(2000)曳舟新造実行委員会を立ち上げ、平成14年(2002)3代目を復造。先代は「光ふるさと郷土館」に展示中。

曳舟は別名「お供船」とも呼ばれ、山車行列の後尾に供奉(ぐぶ)している。

※長崎県五島市椛島神社例祭は、室積から移住した幸吉丸の船主により伝えられたとされ、「宝来丸」という曳舟型の山車を木遣りを唄いながら曳き回すそうである。 室積西ノ庄にも蓬莱山があることなど興味深い。>>椛島神社例祭

⑪ 踊山(おどりやま)

| 寸法 | 重量 | 品質 | 製作地 | 製作者 | 製作年代 | 所有 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 長さ 7.28m 巾 2.55m 高さ 3.97m |

2,000kg | 木造 (けやき、檜、松) |

地元(光市室積) | 不詳 | 寛政三年 (1791)以前 |

光市室積山車保存会 |

屋台上で民俗芸能が奉納され、舞踊を行ったことからこう呼ばれている。

「江之浦山」(江之浦・西ノ浜、元は北町の「北山」)と「南山」(南町)の2輌があり追い山で競い合ったが、「江之浦山」は老朽化の為、昭和43年(1968)解体。 現在は南山のみ残っている。

この南山も長年の使用による傷みが激しく、平成15年(2003)刺繍幕を新調(先代の見返り幕は北山のものを使用していた)、平成17年(2005)に車輪、 18年に太鼓の皮の張り替え、19年に車軸と桁、そして平成24年(2012)屋台の大修繕を施した。初代から引き継がれている額には「壽南山」とあり、 破風の部分には毛利家の替紋である「五七桐」、「十六菊」が用いられている。

藩政時代毛利氏は早長八幡宮に対して年々社領1石を裁許、秋季例祭には、県下でも唯一の華やかな出し物だった「踊山」に対して、藩予備銀の中から 80文銭300匁を、同じく6月の恵美須祭りにも60匁を供進されるのを例とした。※当時、銀(80文銭)300匁は金5両に相当。

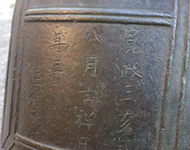

踊山の製作年は不明であるが、踊山に取り付けられている鐘には

「寛政三亥年/八月吉祥日/年寄/庄●衛門」

「防州/室積浦/南町/踊山」

「當番/中屋惣兵衛/鉄●喜平次/礒屋太九衛門」

とあり、寛政三亥年(1791)以前に制作されたものとみられる。

山車は、江戸前期に誕生。宝暦年間(1751~1763)毛利重就の時代、宮ノ脇(撫育局が設けられて宮ノ崎を改称)に御旅所が設けられ、御神幸のあと先に曳きまわされた。 後に踊山が作られ、屋台上で舞興行が行われるようになった。

当時南町北町界隈は所謂海商銀座・遊女街として隆盛期にあり、祭りもひときわ盛大に、かつ華やかに行われたと伝えられている。

▲ページトップへ

|ホーム|山車と踊山|山車巡行|日時

|経路|山宰領|法被|九頭

|木遣り唄|帆巻き唄|フォトコンテスト|第15回

|第14回|第13回|第12回|

|第11回|第10回|第9回|第8回

|第7回|第6回|第5回|第4回

|第3回|第2回|第1回|カレンダー&ポスター

|早長八幡宮|お問い合わせ|